洪子诚文学史研究与当代文学学科发展研讨会举行

光明日报客户端

光明日报全媒体记者饶翔

2024-06-13 20:38

“洪子诚文学史研究与当代文学学科发展研讨会”6月8日在北京大学举行,本次会议由北京大学中国语言文学系、高等学校文学国家教材建设重点研究基地、北京大学文学讲习所、中国当代文学研究会与《南方文坛》杂志社共同主办。北京大学中文系教授谢冕、洪子诚、曹文轩、陈平原、戴锦华、陈晓明,主办方代表——北大中文系党委书记贺桂梅、中国当代文学研究会会长张清华、《南方文坛》杂志副主编曾攀,以及来自全国多个高校、科研院所及期刊媒体的70余位专家学者出席会议。

研讨会现场

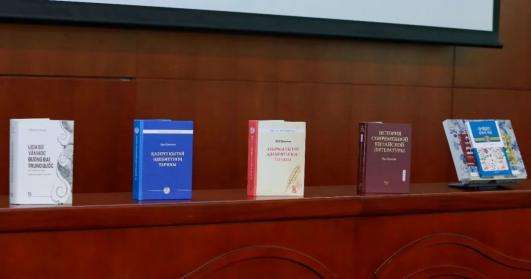

研讨会现场展示的洪子诚先生学术著作外文译本

谢冕将路翎诗句“盼望酒和永远的青春”赠予自己的老同事洪子诚,指出虚静恬淡、寂寞无为的学术风格令洪子诚在历史的缝隙中洞察文学的诗性与精神,做出了当代文学的“大学问”。曹文轩表示,洪子诚通过文学史叙述使得中国当代文学成为一个合法性概念,完美处理了理论和材料的关系,开创了中国叙述走向世界、走进世界的道路。陈平原认为,洪子诚作为以文学为研究对象的史家,通过论述的弹性、表达的迂回,为史学研究赋予了文学眼光。戴锦华将洪子诚比作20世纪50年代至70年代遗留下的一滴水,其在时代错位中的驻望沉思,提供了重新进入20世纪的一种有效路径。陈晓明认为洪子诚的学术绘制出当代文学的地理学地形图,将现代文学内在化于当代文学,其提出的“一体化”概念具有“绽开”的未来性。张清华从当代文学史写作、文学史史料研究、自反性的学术话语等方面论述了洪子诚的重要学术贡献。

黄子平、王中忱、程光炜、孟繁华、王光明、陶东风、吴思敬、蔡翔、吴俊、张均、罗岗、毛尖等学者围绕当代文学的起源与分期、当代文学体制与文学生产、当代文学学科规范与方法、当代文学史研究的海外传播、当代文学高校教材建设等议题展开研讨。与会者高度评价了洪子诚对当代文学的学科建设以及作为整体的20世纪中国文学研究的典范意义,尤其在其专著中所涉及的大量当代文学学科及学术问题,值得后辈学人“学着做、跟着做、接着做”。此外,洪子诚对世界文学的探讨,以及对自身阅读史的坦诚追问,展示了在当代中国历史中如何处理文学史与情感结构、文本与接受的关系,显示出强烈的问题意识和深厚的人文关怀,这种充满“具身性”的当代文学研究,对后来学人具有很强的启发意义。

在会议最后,洪子诚发表感言,他称自己的学术研究是靠着“三分努力,八分机遇”一步步生成的,“努力做一点为历史留痕的工作”。

洪子诚发表感言

洪子诚是当代中国著名学者、文学史家。作为中国当代文学学科重要的学术奠基人,洪子诚对文学史理论与实践不懈探索,在中国当代文学史研究与新诗研究方面做出了诸多开创性的贡献。洪子诚的《中国当代文学史》《问题与方法》等著述,不仅为当代文学史研究建立了最具整体性与阐释力的学术范式,论述了当代文学史书写与教学的一系列重大理论问题,也在国内外学界产生了广泛影响。《中国当代文学史》是普通高等教育“十一五”国家规划教材,目前已签约授权译作英文、日文、俄文、哈萨克文、吉尔吉斯文、越南文、韩文等13种外文,是外文译本最多的当代文学史教材,为中国学术的海外传播作出了突出贡献。

(光明日报全媒体记者饶翔)